Parte 2: gli intellettuali e la fabbrica

La prima parte della nostra ricognizione attorno al libro su Olivetti di Giuseppe Lupo, professore associato di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università Cattolica di Milano, ci ha condotto alle figure di Maritain, Mounier, Mumford e altri. Più in generale, ci siamo attardati attorno a termini come persona e comunità, che rimandano a loro volta a visioni ideali, a tentativi di legare la grande industria al socialismo cristiano e la produzione capitalistica a forme di democrazia interne alla fabbrica. Questo secondo articolo tenterà di illustrare come il tempo di Adriano Olivetti sia stato gravido di tentativi, problematici, atti ad integrare alcune eminenti figure della nostra cultura nazionale nel microcosmo di Ivrea. Che ruolo hanno avuto gli intellettuali nel disegno olivettiano? Che tipo di riflessione ne scaturì? Quali limiti empirici ed esistenziali dovettero sperimentare? Che eredità lasciarono alle generazioni successive (in particolare alla nostra)?

Panorama della città di Ivrea

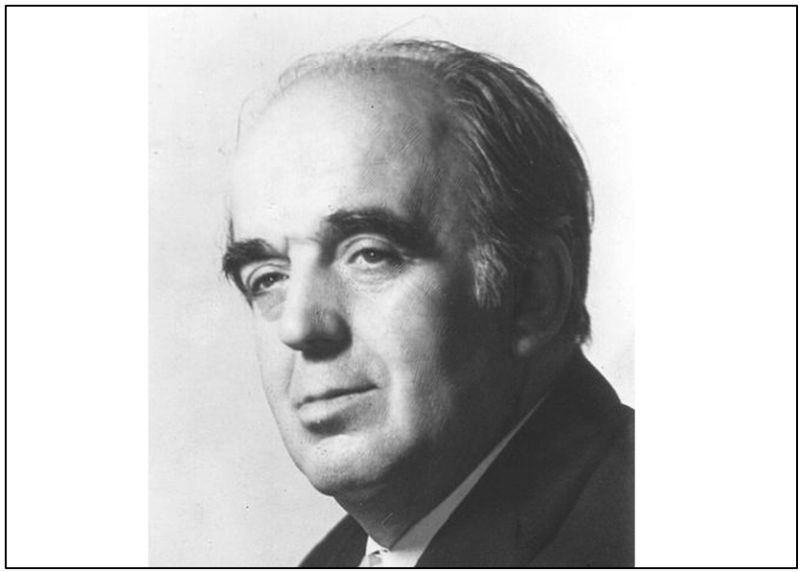

Intellettuali al tempo di Olivetti

Rocco Scotellaro, Ottiero Ottieri, Franco Fortini, Paolo Volponi, Giancarlo Buzzi, Giacomo Noventa, Libero Bigiaretti, Leonardo Sinisgalli, Geno Pampaloni, Giovanni Giudici sono alcuni dei nomi che compaiono nelle sezioni del libro, che più si dedicano ad esaminare la specificità del fenomeno dell’intellettuale olivettiano. Questa breve panoramica è sufficiente a farci intuire l’irripetibilità di un’esperienza. Mai, fino ad allora, industria e cultura si erano intrecciate in maniera così profonda, coinvolgendo personaggi di così elevato spessore letterario, mai prima o dopo di allora si sarebbe sviluppata una dialettica densa e contraddittoria tra uomini di cultura, operai e dirigenti d’impresa. Il libro si inoltra in uno dei capitoli più importanti e complessi della nostra storia nazionale.

Giacomo Noventa

Le ragioni dell’impegno attorno ai temi industriali

Giuseppe Lupo definisce la letteratura olivettiana “un capitolo a sé della letteratura sul neocapitalismo” che ha come oggetto l’utopia della fabbrica-comunità. Negli anni a cavallo del boom economico, gli intellettuali coinvolti considerano la fabbrica un “nucleo archetipico della civiltà contemporanea, luogo di solitudine e di riscatto, paradigma tematico in cui riconoscere il confronto tra modernità e antimodernità anche a costo di ridisegnare un’inedita condizione antropologica”. Sebbene il rapporto tra uomini di cultura e grande realtà industriale non fosse un’esclusiva della Olivetti (Pirelli, Finmeccanica ed Eni chiameranno a sé personalità illustri del tempo come Leonardo Sinisgalli e Attilio Bertolucci), solo la fabbrica di Ivrea, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, sente la necessità di inserire figure atipiche cercando di attingere alle competenze professionali in loro possesso per dirigere le attività produttive.

Al letterato è chiesto di sfruttare il potenziale dato dalla propria cultura e di investirlo in attività strettamente legate ai cicli di produzione dell’azienda, come la comunicazione pubblicitaria o l’indagine sociologica interna. Alcuni scrissero dall’interno dell’azienda, altri vi si accostarono dall’esterno, assimilando suggestioni, confrontandosi con un modello che sfidava il paradigma marxista della divisione tra capitale e lavoro.

Il paradosso di Ottieri

Ottiero Ottieri, scrittore romano, socialista, viene assunto come selezionatore del personale, prima ad Ivrea e poi a Pozzuoli. L’autore di Tempi stretti, di Donnarumma all’assalto e de La linea gotica formula un lucido paradosso che riassume il disagio dell’intellettuale di fabbrica, legato in particolare al silenzio dell’operaio, dell’impiegato e del dirigente, un silenzio che attanaglia chiunque entri a far parte del mondo della produzione. Lo scrittore, il regista, il sociologo, o stanno fuori e allora non sanno; o, per caso, entrano, e allora non dicono più. L’industria è un mondo chiuso, difficile da raccontare, perché l’arte non nasce dall’inchiesta, bensì dalla assimilazione. Ottieri, sociologo di formazione, sembra recitare un mea culpa di fronte alla propria incapacità cognitiva di penetrare il mistero della realtà di fabbrica.

Elio Vittorini, scrittore esterno alla cerchia degli intellettuali olivettiani, nel Menabò del 1961 coglie con lucidità la difficoltà di far combaciare l’interesse per la “cosa industriale” con la parola utilizzata per pronunciarla, perché riportata sempre, per istinto o per abitudine, all’ordine degli “oggetti naturali”. Come sottolinea Giuseppe Lupo, Vittorini “pensa a un tipo di sguardo che rimane in superficie rispetto alla materia da trattare”. E’ quindi questa la principale difficoltà degli scrittori legati ad Ivrea? Non a caso il tema industriale sembra concentrarsi maggiormente “sui problemi del capitalismo più che sulla condizione operaia”, sintomo di una ritrosia nell’entrare in sintonia con il fenomeno del lavoro di fabbrica che, progressivamente, è diventata per gli intellettuali una barriera alla comprensione.

Franz Kafka (Via Wikimedia Commons, PD-1923)

L’intellettuale nel suo labirinto

Italo Calvino è il primo a mettere il dito nella piaga. In una lettera datata 1965 utilizza il termine “kafkismo sociologico” per identificare la letteratura di fabbrica sorta attorno alla Olivetti. Gli intellettuali sembrano persi nel labirinto di una narrazione ostile al “filo a piombo”, ovvero alla linearità e alla limpidezza. La frizione tra preparazione umanistica e lavoro concreto, in autori come Ottieri, Bigiaretti (che scrive Il congresso nel 1963), Buzzi (autore de Il senatore e de L’amore mio italiano) avrebbe favorito una trasformazione allegorica e misterica dell’esperienza di fabbrica a detrimento di istanze più squisitamente neorealiste. Il passaggio dalla mera descrizione all’analisi della complessità prende sempre più spesso la forma del romanzo-saggio. Autori che nella disamina di Giuseppe Lupo vengono accomunati dal privilegio loro accordato non agli operai, ma ai colletti bianchi del grande stabilimento industriale, “persuasori occulti” con i quali l’uomo di cultura si deve confrontare per stabilire il proprio livello di adesione alla progettualità capitalistica.

Unica felice eccezione è Memoriale di Paolo Volponi, romanzo del 1962 in cui prevale “la scelta di innalzare a tensione metafisica lo sfogo di un operaio-nevrotico”. Finalmente un lavoratore che parla in prima persona e smonta i miti dell’industrialismo, vagheggiando un ritorno alla campagna, al sogno nostalgico della lentezza contadina, finalmente una negazione del paradosso di Ottieri, secondo il quale gli operai sarebbero incapaci di esprimersi a parole. Albino Saluggia, il protagonista di Memoriale, cerca spunti di natura religiosa nella fabbrica, e li trova nella presenza della luce che trapassa il vetro come in una cattedrale gotica, nel silenzio che avvolge la catena di montaggio dopo l’orario di lavoro, nell’aura che si percepisce attorno ai macchinari. Volponi, scrive Giuseppe Lupo, si posiziona sulla linea di Sinisgalli e di Simone Weil, nella codificazione di un “elemento importante dell’olivettismo: il sofferto rapporto tra le leggi dell’economia e l’etica cristiana del lavoro”. L’icona della fabbrica luminosa, che ritorna anche nelle opere di Ottieri e Buzzi, sembra riassumere senso e contraddizione del progetto dell’ingegner Adriano, perché la claritas, il venir meno del diaframma tra interno ed esterno, da una parte è segno di volontà di integrazione tra paesaggio e azienda, dall’altro è potenziale intrusione nella dimensione privata della vita dell’operaio, invitato a passare il proprio tempo libero nelle strutture ricreative ideate dalla fabbrica stessa. Torniamo ad uno degli snodi teorici e pratici più importanti: quali sono i confini, nella filosofia del lavoro di Olivetti, tra protezione dalle intemperie del capitalismo e integrazione totalizzante?

Bezbozhnik (Russia)

Simone Weil e l’uscita dal Marxismo

Nel 1952 le Edizioni di Comunità pubblicano La condizione operaia di Simone Weil, con la traduzione di Franco Fortini. Il libro risale agli anni Trenta ed è frutto dell’esperienza diretta della filosofa alla catena di montaggio presso la fabbrica Alstom, dove chiede di essere assunta. Simone Weil non vuole semplicemente vivere da operaia, vuole arrivare fino in fondo e sperimentare il dolore di un’esistenza in origine così lontana dalla sua, fino all’estremo sacrificio, fino al patimento della morte di Cristo tra gli stampi e le presse. Ottieri, tra gli scrittori olivettiani, è quello che più soffre del dissidio tra la propria formazione culturale e la condizione operaia, appunto, che incontra ad Ivrea e a Pozzuoli. Per questa ragione assume la Weil quale punto di riferimento privilegiato. Il tentativo del sociologo autore de La linea gotica sta nel marcare una distanza con il pensiero marxista ortodosso. Se è vero, come scrive la filosofa, che la fabbrica disabitua al ragionamento, se abbruttisce e riduce l’uomo ad una vita puramente bestiale, allora come è possibile orientare il lavoratore nella direzione del superamento della propria condizione? Scrive Giuseppe Lupo che l’ostacolo che si frappone tra le prospettive della Weil e dei marxisti “va colto nel processo di elaborazione non scientifica della vita di fabbrica”, in particolar mondo nell’attitudine della prima ad abbracciare l’uomo, quando i secondi preferiscono esaminarlo, “a sottolineare il primato della sua dimensione di individuo che soffre in seno a una comunità e non in quanto membro di una classe sociale”.

E’ la terza via tra capitalismo e comunismo che assume le forme delle human relations, del trattamento riservato ai lavoratori interno alla Olivetti, caratterizzato da compartecipazione ed ascolto. Se la catena di montaggio uccide il libero pensiero, l’umanismo applicato all’industria dovrebbe risollevare la dignità umana, garantendo a ciascuno di comprendere il proprio posto nel processo produttivo. L’obiettivo è allo stesso tempo progressista e antirivoluzionario, unica via d’uscita dal marxismo che tenga però viva la polemica verso lo sfruttamento e la diseguaglianza imputabili al grande Capitale.

Olivetti Underwood

Il tradimento dei valori: rischio o necessità?

Il vero punto dolente, che ha attanagliato una generazione di scrittori, filosofi, sociologi e artisti di sinistra, riguarda il ruolo dell’intellettuale in una società complessa, soprattutto allorché tale figura entra in contatto con il potere capitalistico, fino ad essere assorbito nei suoi ranghi. Come può l’uomo di cultura mantenere vigile la propria coscienza critica, se è stipendiato da un ricco imprenditore? Quale funzione gli è richiesta? Quali sono i margini di manovra? Fino a che punto è disposto al compromesso con un sistema che provvede al suo sostentamento economico?

Volponi parla di “verifica dei poteri”, come a marchiare una funzione di “vigilanza all’interno dei meccanismi che determinano il funzionamento della fabbrica”; Fortini si ritaglia un “ruolo da Cassandra”, nel momento stesso in cui critica il sistema-Olivetti perché riducibile a processi ideologici di mistificazione borghese, tanto da non rendere possibile la felicità dell’operaio nonostante l’adozione delle tecniche di human relations; Ottieri lamenta la vita privata da esuli cui sono soggetti proprio gli intellettuali, a causa della mancanza di radici comuni con la gente della fabbrica; Bigiaretti, nel romanzo Il congresso (1963), denuncia l’atteggiamento vile della sua categoria, falsamente interessata al progresso culturale dell’industria e, viceversa, segretamente attaccata al proprio benessere materiale; Buzzi, animatore sociale delle comunità locali del Canavese, mette in guardia dalla pubblicità, veicolo di persuasione occulta, e dal pubblicitario, “vorace ghiottone”. Chi tradisce chi, in ultima analisi? L’intellettuale tradisce Olivetti, il pubblico o se stesso? Scrive Giuseppe Lupo che “nell’epoca del capitalismo le nuove corti rinascimentali sono le industrie e i rischi che si annidano nei rapporti tra padroni e intellettuali non sono dissimili da quelli sui quali riflettevano Baldesar Castiglione nel Cortegiano o Niccolò Machiavelli nel Principe”.

Pier Paolo Pasolini

Fino ad Antonio Gramsci per arrivare a Pier Paolo Pasolini, è questo un problema che ha assillato le menti di coloro che, partendo da valori di libertà, hanno provato a ragionare su cosa significasse per un intellettuale prendere le redini del gioco politico, economico o produttivo. Un problema tuttora non risolto e non aggirabile, soprattutto negli anni che stiamo vivendo, caratterizzati da una progressiva erosione, nei cittadini, degli strumenti di analisi della realtà e da una crescente insicurezza sociale che comporta un ritorno in chiave populistica ai principi comunitari.

ALEXEIN

© AlternativaMente – Riproduzione riservata